|

|

村上茶摘み(大正末期) |

茶摘みの女性たちは、たすきに手差し、頭にて手ぬぐいといういでたち。

左奥には、茶葉を運ぶための荷車も見える。柱には「岩船郡茶業研究会試作園」の文字が見える。 |

|

|

新潟県茶業伝習所(明治40年)

現在の鍛冶町にあった。洋服着用の人は少なく、和服がほとんどだが、和服の下からシャツの襟が見えている。中央の洋服の人が講師であろう。 |

製茶工場(明治期)

製茶工場の内部。現在の機械化が進んだ製茶工場とは違い、ようやく電力による製茶機械が始動したころである。 |

|

|

茶畑(大正初期)

明治の頃は村上両町と岩船町合わせて茶畑は250町歩もあったといわれている。 |

|

|

|

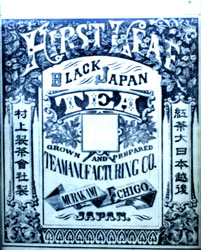

外国輸出用茶のレッテル(明治末期)

|

極彩色の版画で、いかにも日本的な感じを与えるものである。 |

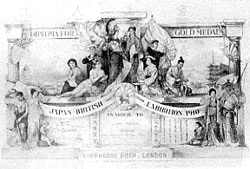

輸出用お茶レッテル(日英博覧会)(明治43年)

この年、ロンドンで開催された日英博覧会に出品したお茶に使用されたもの。 |

外国輸出用紅茶のレッテル(明治末期)

外国輸出用の紅茶につけられていたレッテル |

|

|

|

|